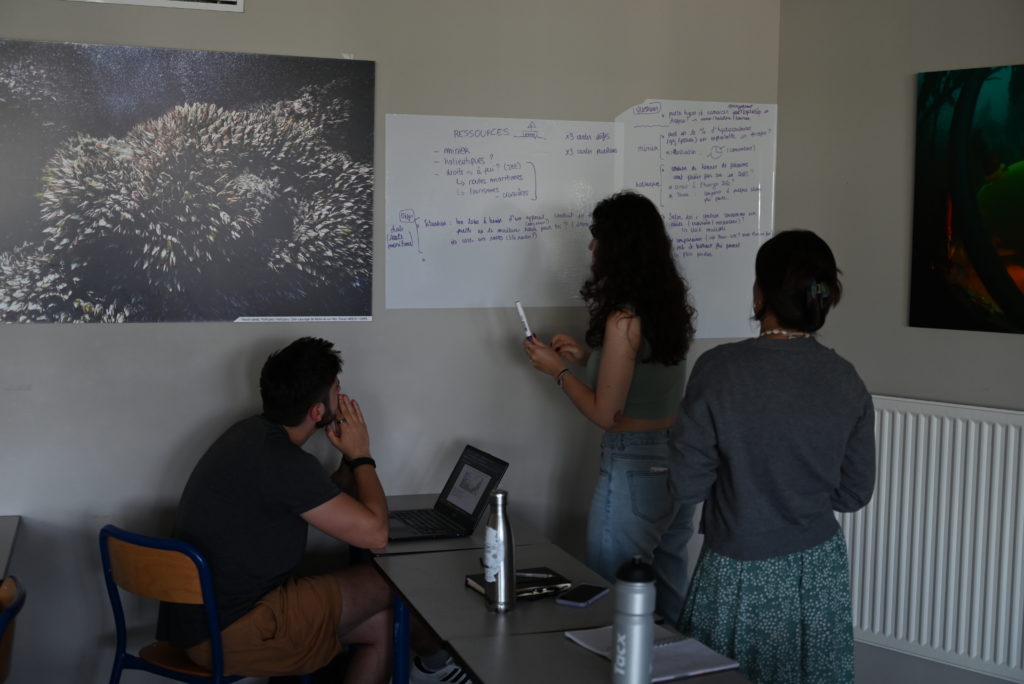

Les étudiantes et étudiants du projet « Pollutions invisibles « , qui interroge les pratiques et les contraintes des acteurs professionnels au sujet des pollutions invisibles de l’eau.

Fin juin dernier, 80 étudiantes et étudiants en sciences et ingénierie marines du périmètre de l’école universitaire de recherche ISblue, ont participé à des ateliers interdisciplinaires proposant des formats d’apprentissage actifs et collaboratifs. C’est la quatrième fois que l’UBO organisait ces “PIM” (projets interdisciplinaires mutualisés). Les étudiantes et étudiants ont une nouvelle fois largement plébiscité ce dispositif.

5 jours pour développer des compétences professionnelles essentielles

L’objectif des PIM est de renforcer la professionnalisation des étudiantes et étudiants, en développant leurs compétences transversales très recherchées dans le milieu professionnel, comme le travail en équipe, la curiosité, la créativité, l’autonomie, l’esprit critique…

Ces ateliers se déroulent sur 5 jours intensifs et permettent d’aborder des questions transversales en proposant des formats d’apprentissages actifs et collaboratifs grâce à la complémentarité des étudiantes et étudiants.

Pour s’inscrire dans un projet, les étudiantes et étudiants font plusieurs vœux parmi un catalogue de propositions. Cela permet de les rendre actrices et acteurs de leur parcours de formation, et d’accroître leur motivation.

Quatorze mentions de master des universités et écoles d’ingénieurs sont mélangées parmi les différents projets et travaillent ensemble sur des sujets communs. Ils sont ainsi mieux préparés au contexte professionnel qui les attend et aux métiers de demain.

Des projets concrets pour sensibiliser, sur le terrain les étudiants aux enjeux complexes du monde scientifique

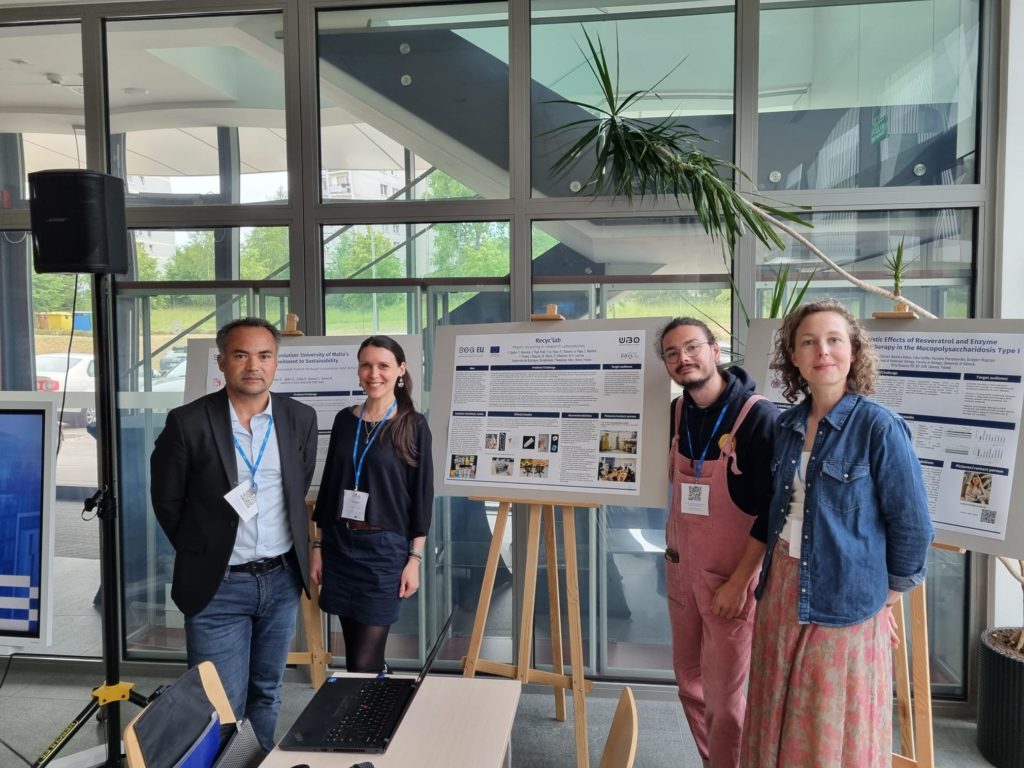

En juin dernier, 80 étudiantes et étudiants des masters en sciences et technologies marines de l’UBO, de l’UBS Lorient et Vannes, de l’ENSTA Bretagne et de l’IMT Atlantique, ont été répartis dans 6 projets différents, pendant 5 jours intensifs, à l’IUEM et également sur les îles d’Ouessant et de Sein.

Ces six projets ont traité aussi bien de l’impact du changement climatique, que des inégalités entre les femmes et les hommes, les fonds marins, le développement durable ou encore des pollutions invisibles de l’eau :

Arts & sciences embarqués : explorer les grands fonds marins par la création de petites formes théâtrales, en immersion sur l’île de Sein.

Climarctic : créer des outils de sensibilisation pour le grand public au sujet de l’impact du changement climatique en Arctique.

Docuscience : concevoir et réaliser un film documentaire pour une problématique scientifique, sociale ou environnementale.

Interdev : utiliser ses compétences relationnelles pour répondre aux problématiques du développement durable, en immersion sur l’île d’Ouessant.

Genres et sciences : créer un jeu de société pour sensibiliser aux inégalités entre les femmes et les hommes et aux biais de genres dans la recherche scientifique.

Pollutions invisibles : interroger les pratiques et les contraintes des acteurs professionnels au sujet des pollutions invisibles de l’eau.

« Toute la semaine, les étudiantes et les étudiants ont travaillé par groupe de 15 environ sur des projets diversifiés et des sujets nouveaux, souligne Paula Jacques, ingénieure pédagogique et coordinatrice opérationnelle des PIM au sein de l’école universitaire de recherche ISblue. Ils ont ainsi pu prendre conscience de la force du travail collectif et collaboratif et de leur capacité à aller beaucoup plus loin en travaillant ensemble. »

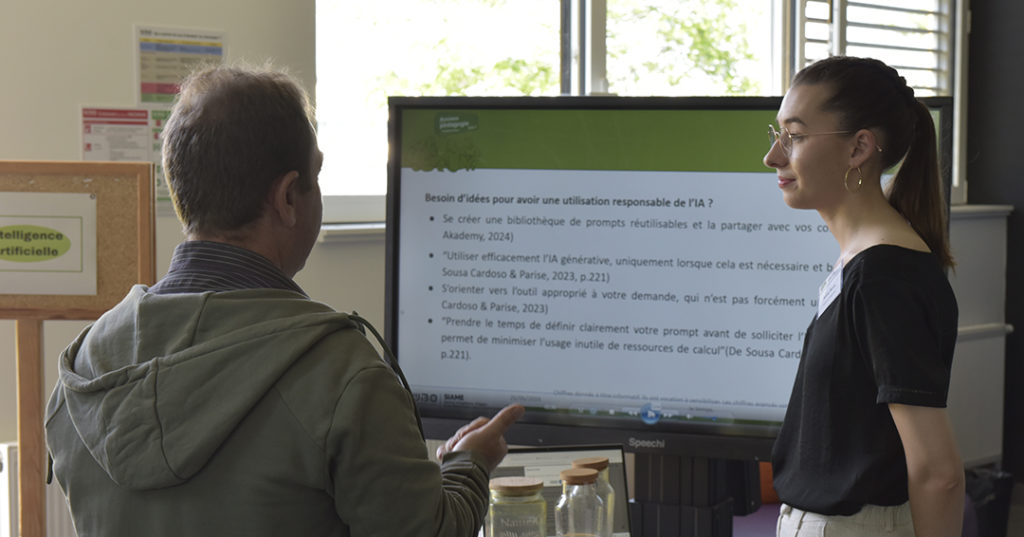

Quelques photos des six projets interdisciplinaires mutualisés de juin 2024

La parole aux étudiantes et étudiants participants

« Le point positif principal de cette semaine de formation a été la rencontre avec des étudiants externes à l’UBO, d’horizons différents. » Étudiant de M1 Géoscience

« C’était une très belle expérience et très enrichissante« . Étudiante en M1 biologie marine

« C’est toujours très sympa de collaborer avec des personnes qui ne font pas les mêmes études que nous, c’était très agréable. Le mélange des parcours permet de rencontrer de nouvelles personnes avec des façons de penser différentes. » Etudiante de M1 Géosciences

« J’ai beaucoup apprécié les échanges avec des professionnels sur un sujet de société très important, la sensibilisation sur les pollutions invisibles de l’eau, dont je ne connaissais pas grand-chose jusqu’à maintenant. » Étudiant de M1 Géosciences

» Je pense qu’il est très important en tant que citoyens et scientifiques d’être sensibilisés et conscients de ces problématiques. » Étudiant en M2 biologie marine

« Le croisement arts et sciences était une approche hyper intéressante, c’est une façon d’aborder et de transmettre la science que l’on n’avait jamais envisagée. » Étudiante en M2 Biologie marine

Au total, près de 600 étudiant.e.s ont déjà participé à ces projets interdisciplinaires mutualisés.

La prochaine session de PIM aura lieu en janvier 2025.